RichaIet早在1977年就提出MAC(ModeI AIgorithmicControI)算法。这标志着预测控制的出现。这类算法用直接从生产现场检测得到的过程响应来描述过程的动态行为,不需事先知道过程模型的结构和参数,也不必通过复杂的辨识来建立过程的数学模型,即可根据某一优化指标设计控制系统,确定一个控制量的序列,使未来一段时间内被控量与经过柔化后的期望轨迹之间的某个误差指标最小。该算法采用的是不断在线滚动优化的思想,而且在优化过程中不断通过实测系统输出与预测模型输出的误差来进行反馈校正,所以能在一定程度上克服模型误差和某些不确定性干扰等的影响,使系统的鲁棒性得到增强.非常适用于控制复杂的工业生产过程。Richalet又于1978年首次详细阐述了这类算法产生的动因、机理及其在工业控制过程中的应用效果,同时给这类新型计算机控制算法定出统一的名称——预测控制(Predictive Contr01)。MAC算法是建立在脉冲响应模型基础上的,用来对长时域进行预测。主要包括三部分:①预测模型;②参考轨迹;③滚动优化。

预测控制是在工业控制实践的需要中产生的,并得到了极大地发展。作为一种优化控制算法,不论形式如何改进和变化,都要包括三项基本原理:预测模型、滚动优化和反馈校正。 正是由于预测控制的这种滚动优化的原理使控制系统降低了对被控对象数学模型的依赖程度,适应了复杂工业过程控制的要求,具有非常广阔的发展和应用前景。

本文将简要概述预测控制的研究、发展状况,以及预测控制与其它控制策略结合、非线性控制中的预测模型等主题的研究成果。

1预测控制的发展

自Richalet提出MAC算法以来,新型预测控制算法不断涌现,下面对主要算法作简要回顾。

CuIter于1980年提出的动态矩阵控制(DMC Dynamic Matrix Contr01).是建立在阶跃响应模型上适用于渐进稳定的对象,对于弱非线性对象,可以在工作点附近线性化.对于不稳定的对象,可先用常规的PID控制使其稳定,然后再使用DMC算法。与MAC相比,DMC最大的优点是没有静差。1986年Morshedl提出了一种广义动态矩阵控制(UDMC UnlversaI Dynamic Matrix Contr01),主要解决非线性优化问题。Bruqn发表的两篇文献提出了预测控制算法(PCA Predictive ControIAIgorithm)同MAC一样,也是基于脉冲响应模型的,但解决了MAC对于非最小相位系统的不稳定性问题.因为PCA对控制变量的增量加上了约束。1988年,RichaIet又提出了一种基于预测控制原理的预测函数控制(PFC Predictive FunctionalControI)方法,并成功地应用到工业机器人的快速高精度跟踪控制上。取得了很好的效果。预测函数控制也是预测控制的一个很好的发展方向。在这方面的研究也有很多。

2自适应预测控制

自适应控制适用于具有一定程度不确定性的系统,对模型的依赖程度较少。因此长期得到人们的关注,已经具有成熟的理论。但自适应算法的鲁棒性较差。1984年Ydstie提出EHAC(Extended Horizon Adaptive Contr01),是建立在ARMAX模且不适用于非最小相位系统的问题。1985年De Keyser提出了EPSAC(Extended Predictive Self-Adaptive Contr01),也是采用ARMAX模型,通过长范围预测(Long Horizon Predic.tion)使该算法比自适应控制对模型精度要求降低了、鲁棒性增强了。Clarke于1987年在总结EHAC和EPSAC的基础上提出了广义预测控制(GPC)。它是建立在CARIMA模型基础上的,解决了当采用ARMAX模型时,在负载扰动较大的情况下,消除测量变量和设定值之间的误差效果不好的问题。广义预测控制标志着自适应控制与预测控制的有机地结合,使控制系统具有很好的互补性。不仅提高了预测控制对于不确定性环境的适应能力,而且增强了自适应控制的鲁棒性。GPC已经能很好地应用于实践中,在这方面有很多成功应用的例子。

自适应预测控制的研究只是针对线性系统的,对非线性系统的处理方法主要是将非线性系统作线性等价转换,即把非线性系统等价为时变线性系统。缺乏定性的分析和有效的等价转换方法。总之,把自适应预测控制用于非线性系统还有很多问题需要解决。

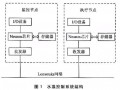

3内模预测控制

Garcia等人在1982年研究了一类新型控制结构——内模控制(IMC Internal Model Control)。在其研究中以IMC结构的角度对预测控制算法的鲁棒性、稳定性、参数的选择作了一定的研究,并认为预测控制算法和内模控制有内在的联系,可以归为统一的结构。在内模控制原理的基础上.对预测控制有很多研究。文献[5、6]通过将预测控制变换到内模控制结构下分析闭环系统的稳定性和鲁棒性,从方法上指导了控制器的参数选择。文献[7]提出了一种用矩阵OR分解设计FIR型内模逆动态控制器的新方法。文献[8]应用内模控制原理对GPC系统进行了分析.推导出预测控制在内模结构下的定量表达,并根据模型与对象问的失配来分析鲁棒性,使得定量研究设计参数与鲁棒性问的关系成为可能。文献[9]依据内模控制原理研究了各类预测控制算法(MAC、DMC、GPC、GPP)的控制器方程,闭环系统输入输出和误差方程,归纳出统一的算式。同时在内模控制框架下对DMC算法进行描述,并对其稳定性、鲁棒性进行了分析。从内模控制结构和最小化实现形式出发,分析了其预测控制系统的闭环性能,给出了系统动态响应、抗干扰性、鲁棒性与设计系数的解析关系。这项工作在对预测控制研究方面有一定意义,使内模控制和预测控制建立了直观的联系。文献[10]利用内模控制结构分析了GPC在系统未建模时其动态鲁棒性方面的缺陷,提出采用失配滤波器以增强系统的鲁棒性。同时针对GPC的特点.提出了次优失配滤波器的设计方法。

由于内模控制和预测控制内在的天然联系,从内模控制结构角度对预测控制的分析和研究具有很大的潜力和广阔的前景。在这方面还需要进行更多的研究。

4非线性系统预测控制

如前所述,流程工业中绝大部分被控过程具有非线性特性。所以针对非线性系统的控制是主要研究的问题。传统过程控制方法是采用在工作点附近的线性化模型来设计控制器。而利用预测控制的特点进行控制,对非线性系统可以取得较好的控制效果。所采用的方法是利用非线性预测模型来预测系统未来动态。非线性预测模型的获得有很多方法,但主要有四类:基于机理的预测模型、基于实验的预测模型、基于智能手段的预测模型、基于线性化的预测模型。

(1)基于机理的预测模型

根据被控过程的物理或化学特性所建立的微分、差分方程型基础之上的,解决了自适应死区控制器对滞后精度要求较高 模型就叫机理模型。很显然.建立机理模型要对被控过程(即对象)有彻底的了解。正如前所述,在流程工业中机理模型几乎是不可能得到的。而对非线性MPC(ModeI Predictive Control)方法稳定性和鲁棒性的研究主要是基于机理模型的,因此没有很高的实际价值,只是对理论分析有一定的指导意义。

(2)基于实验的预测模型

实验模型是指结构确定但参数要经过实验辨识的模型,实验可以离线或在线进行。常用的实验模型有Volterra模型、Hammerstein模型和Wiener模型。

Volterra模型是非线性系统的脉冲响应模型,描述系统动态过程的精度取决与Volterra序列的阶次。阶次越高所描述的精度越高,但高阶次的Volterra序列需要通过大量的实验来获取系数。对于一类可分为静态非线性和动态线性的非线性系统。可以用Hammerstein模型描述。Hammerstein模型的结构简单。

可用于PH过程和具有死区、开关特性、幂函数等非线性特性的过程。同时当选用合适的性能指标时,可以把控制问题分解为线性模型的动态优化问题和非线性模型的静态求根问题。Wiener模型也可描述一类静态非线性和动态线性可分离的非线性系统,但需要线性动态环节在非线性静态增益的前面。

(3)基于智能手段的预测模型

随着模糊控制、神经网络、人工智能等控制策略的发展,智能控制越来越体现出在解决非线性系统控制问题方面有着其它控制方法无法比拟的优越性。预测控制与智能控制结合是提高控制性能的一条有效途径。相结合的重要方面就是预测控制的非线性模型由智能模型来描述。如文献[11]中利用了Fuzzy模型作为预测模型。文献[12]也给出了一种模糊控制与预测控制相结合的GPC算法。

此外经常用到的还有神经同络模型。许多文献已经表明:一个多层的前馈神经网络可以任意准确地逼近一个连续函数。有文献又进一步证明:只含有一个隐藏层的前馈网络,其神经元采用Sigmoid函数或其它类型的非线性函数,就可以任意准确地逼近一个连续函数及其各阶导数。正因为此,在对非线性系统进行控制时,考虑把预测控制和神经网络结合产生了基于神经网络的MPC方法。在这方面较早的研究主要是利用神经网络建立模型,然后在此基础上进行优化。文献[18]中用三层BP神经网络建立了非线性对象的模型进行多步预测,然后利用数值解法进行优化,并用二次规划求解目标函数,从而构成预测控制器。并应用到化工过程中。之后关于这方面的研究非常多。但由于神经网络学习算法存在局部最小值和收敛速度慢的问题,所以目前许多研究关注于神经网络算法的改进上。文献[19]针对神经网络的缺陷提出在两层前馈网络的基础上,运用速率梯度算法,并采用多级阶跃响应建立全局线性模型来实现滚动优化,实现了非线性系统的DMC控制。文献[20]给出了一种改进的全局寻优自适应快速BP算法,用到广义预测控制算法中.解决了GPC实时控制的快速性问题。文献[21]在BP网络的基础上,提出了一种利用先验知识缩小网络规模,提高学习速度,然后利用遗传算法对控制轨迹进行寻优,克服了局部最小值和收敛速度的问题。总之,目前有关这方面的研究主要是解决神经网络学习算法自身的问题。

遗传算法不苛求问题的表达形式,并且是全局寻优的。所以遗传算法与预测控制结合是切实可行的优化技术。采用的方法主要是将遗传算法作为优化技术用于非线性模型预测控制器的设计,在保证了控制律在控制输入受限范围内的全局最优特性的同时,提高了控制系统的实时性。在这方面有一定的应用。但主要针对线性系统,对非线性系统研究很少。应该有一定的发展空间。

(4)基于线性化的预测模型

基于线性化模型是为解决非线性问题所采用的最早的办法。其优点是非线性MPC优化计算简单,实时性好。具有代表性的是一种非线性0DMC方法,就是将非线性模型在采样点处线性化来构成预测控制器,并成功地应用到实践中。多模型方法是一种处理非线性系统较常用的方法,其特点是用多个线性模型来逼近非线性对象。文献[25]讨论了一种非线性系统线性化多模型表示,并为线性化子模型给出了多模型参考轨迹,从而得到非线性多模型预测控制方法。

5预测控制存在的问题

预测控制缺乏深入的理论分析。由于要通过在线滚动优化,在大范围上对被控过程作输出预报,使得控制系统的结构非常复杂,很难进行定量分析。此外,对于预测控制算法的稳定性、鲁棒性的研究不多。同时对非线性系统的预测控制问题也没有很好地解决。这些方面的改进要在算法上紧扣预测控制的模型预测、滚动优化和反馈校正这三个机理进行研究。在解决非线性系统的控制问题上,预测控制要与其它智能控制策略联合使用,这也是预测控制重要的发展方向。